Bagdad Green Zone

Leben und Arbeiten in einer Combat Zone

Wilfried Buchta hat von 2005 bis 2010 als UNO-Senior-Analyst (Senior Political Affairs Officer) für UNAMI) im Irak gearbeitet, die meiste Zeit davon in der International Zone von Bagdad, die als Green Zone bekannt wurde. Die UNO-Zentrale in New York stufte damals ganz Bagdad als Kampfgebiet (combat zone) und als den weltweit gefährlichsten UNO-Missionseinsatzort ein. Das dafür gab es Gründe. Am 19. August 2003 war es zu einem verheerenden Bombenanschlag mit einem Sprengstofflaster gekommen. Der mit 1 Tonne TNT beladene Laster war in das provisorische Hauptquartier der neugegründeten UN-Unterstützungsmission (United Nations Assistance Mission for Iraq/UNAMI), das sogenannte "Canal Hotel" im Südosten Bagdads, hineingefahren. Der Anschlag tötete 21 internationale UNAMI-Mitarbeiter, inklusive des Missionschefs, Sergio De Mello, und verwundete über 200 andere Personen teils schwer. Die UNAMI-Mission wurde daraufhin nach Zypern ausgelagert und kam erst im Januar 2005 zurück in den Irak. Anders als zuvor siedeltet sich UNAMI dieses Mal aber unter dem Schutz der US-Streitkräfte innerhalb der von den USA kontrollierten International Zone (oder Green Zone) an.

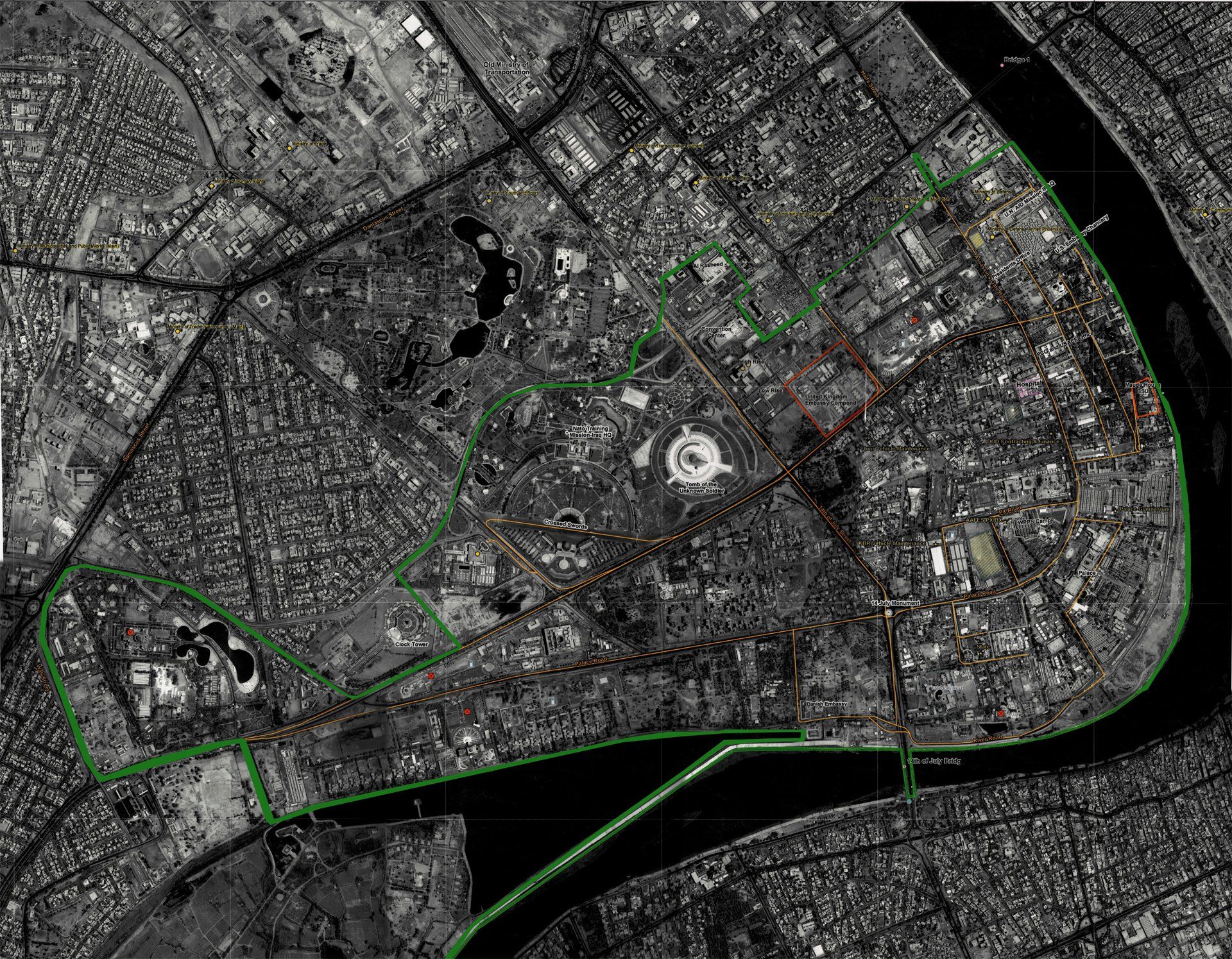

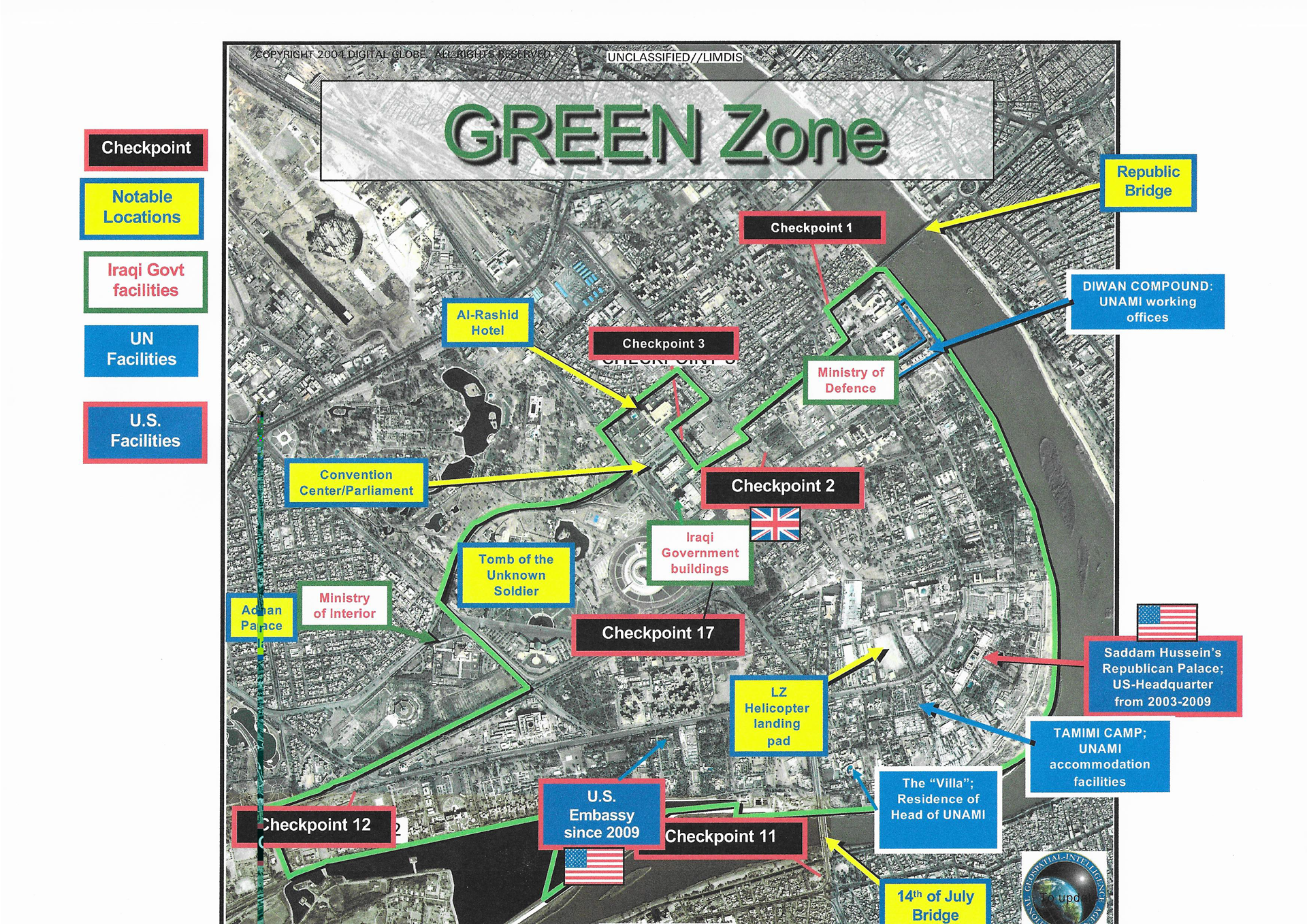

Das Areal der Green Zone ist identisch mit der "verbotenen Stadt", dem mit Palästen, Partei-, Propaganda- und Nachrichtenzentren angefüllten Regierungsbezirk der gestürzten Baath-Machtelite von Saddam Hussein. Dieses vor 2003 normalen Irakern nicht zugängliche und ca. 10Km große Areal wurde von der US-Besatzungsmacht in ihre neue Verwaltungszentrale umgewandelt. Dort konzentrierten sich fortan die Botschaften der USA und Großbritanniens, der Sitz von UNAMI und die wichtigsten politischen Institutionen des neuen demokratischen Regierungssystem des Irak, das die USA unter ihren Fittichen heranzogen. Dazu gehörten die Sitze von Parlament und Regierung ebenso wie die Privatresidenzen des Premierministers, des Staatspräsidenten und verschiedener anderer Spitzenfunktionäre. Um die Sicherheit vor Angreifer von außen zu gewährleisten, bauten die US-Streitkräfte ein System von Verteidigungsanlagen und Sprengschutzwällen, das die Green Zone vom Rest Bagdads trennte. Als Eingänge und Ausgänge dienten 12 Check-Points, wo US-Sicherheitspersonal genau kontrollierte, wer hineinging und herauskam. Aber absolute Sicherheit konnte auch das Verteidigungs- und Kontrollsystem der Green Zone nicht garantieren. Denn seit Etablierung der Green Zone im Mai 2003 wurde sie durch Feinde der neuen Ordnung von bestimmten Stadtviertel Bagdads aus regelmäßig mit Granatsalven oder Raketen angegriffen. Wann diese Raketen und Granaten einschlugen und wo, war nie genau vorhersagbar. Auch nach dem Abzug der US-Truppen im Dezember 2011 blieb der Sonderstatus der Green Zone erhalten. Bis heute (2020) dient sie der herrschenden Elite als Machtzentrum und exklusiver Schutz- und Rückzugsraum. Gewöhnliche Iraker haben dorthin nur mit Sondergenehmigung Zutritt.